【例文満載】too … to 構文の意味と使い方|so that への書き換えは?

too … to 構文は「…すぎて~できない」「~するには…すぎる」といった否定的な意味の表現で、形容詞や副詞の程度を表すときに使うものだ。

ここでは、too … to 構文の使い方や注意点、また、似たような意味を持つ so that 構文への書き換えなどについて、例文を交えて学んでいこう。

なお、enough to との違いについては、以下のページで詳しく解説しているので、必要に応じて学んでおこう。

この記事を読んで得られること

- too … to 構文の使い方がわかる

- so that 構文への書き換えと注意点がわかる

CONTENTS

例文で確認! too … to 構文の使い方

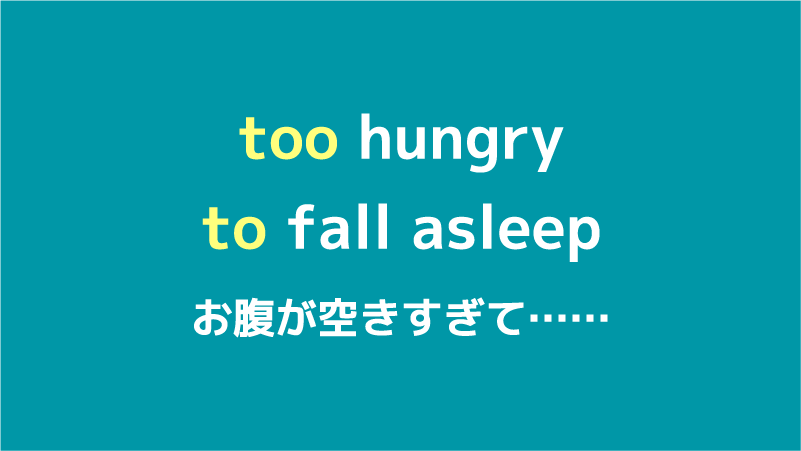

too … to 構文は「…すぎて~できない」「~するには…すぎる」といった否定的な意味を持ち、形容詞や副詞の程度を表す表現だ。

不定詞の中が否定的な意味(〜できない)になっているところに注目しながら、例文をいくつか見てみよう。

[訳し下げ]お腹が空きすぎてすぐには寝られないよ。

[訳し上げ]今すぐには寝られないほどお腹が空いている。

[訳し下げ]湖の氷は薄すぎてスケートはできないよ。

[訳し上げ]湖の氷はスケートをするには薄すぎる。

[訳し下げ]私のことはリーと呼んでください。私の名前は複雑すぎて発音できないので。

[訳し上げ]私の名前は発音するには複雑すぎるので、私のことはリーと呼んでください。

[訳し下げ]そのスーツケースは重すぎて上の階へ持って行けない。

[訳し上げ]そのスーツケースは上の階へ持って行けないほど重い。

[訳し下げ]このスープ、熱すぎてすぐには飲めないよ。

[訳し上げ]このスープはすぐに飲むには熱すぎる。

このように、too … to 構文では、不定詞が表している動作が否定的な意味(〜できない)になる。

too は否定的な意味の言葉!?

ちなみに、いわゆる否定語( not や never )がないのに too … to 構文が否定的な意味になるのは、副詞の too(…すぎる)が否定的な気持ちから出る言葉だからだ。

too hungry(腹ペコすぎる)

too thin(薄すぎる)

too complicated(複雑すぎる)

こうした表現には、すべて否定的なニュアンスが感じられるだろう。副詞の too(…すぎる)は「強調」と「否定」の2つの気持ちを宿した言葉だということだ。

too … to 構文を使うときの2つの注意点

too … to 構文を使うときには、次の2つのポイントに注意しよう。

1. 意味上の主語は to の前に置く

不定詞の意味上の主語(不定詞が表している動作を行う主語)が「文頭の主語」や「世間一般の人々( we, you, people など)」と異なる場合には、to の前に “for + A” という形で表現しよう。

(その仕事は彼が扱うには少々大きすぎる。)

※ to handle の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for him という形で表す。

(そのケーキは甘すぎて、彼女は完食できなかった。)

※ to handle の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for her という形で表す。

(この専門書は初心者が理解するには難しすぎる。)

※ to understand の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for a beginner という形で表す。

too ... to 構文に限らず、意味上の主語を “for + A” という形で表すのは、一般の不定詞でも同様なので、しっかりと押さえておこう。

2. 目的語Oが文頭の主語と同じなら表現しない

ここは too … to 構文を使うときに特に注意すべきところだ。

英語では「形容詞を修飾する to do(副詞的用法の不定詞)の目的語Oが文頭の主語Sと同じ場合には、目的語Oを表現しない」という傾向がある。

too … to 構文は副詞的用法の不定詞を使った表現で、このパターンに当たる。そのため、不定詞の中の目的語Oが文頭の主語Sと同じ場合には、それを表現しない。

The ice on the lake is too thin to skate on it.(×)

Please call me Lea because my name is too complicated to pronounce it.(×)

The job is a little too large for him to handle it.(×)

「英語では日本語と違って目的語Oをとても大切にする」という大原則に反する例外なので、ここはしっかりと押さえておこう。

so that 構文への書き換え

さて、too … to 構文のように、形容詞や副詞の程度(~するほど…だ)を表す表現は他にもある。代表的なのは so that 構文だ。

書き換えるときの注意点は、「否定語 not 」と「目的語」をしっかりと表現するというところだ。

= The ice on the lake is so thin that we (you) can not skate on it.

※目的語Oは原則、表現する。too … to 構文が例外。

※「強調+否定」の意味を持つ too が「強調の so 」と「否定の not 」に分かれた感じ。

= The job is so large that he can not handle it.

※目的語Oは原則、表現する。too … to 構文が例外。

※「強調+否定」の意味を持つ too が「強調の so 」と「否定の not 」に分かれた感じ。

なお、so that 構文には全部で4つの意味がある。必要があれば以下のページで学んでおこう。

さいごに|too … to 構文は否定的な意味の表現

too … to 構文では、

・意味上の主語は “for + A” という形で to の前に置く

・目的語Oが文頭の主語と同じなら表現しない

ということを押さえておこう。

オススメの関連記事