be 動詞とは? 2つの意味と使い方|過去形の一覧あり

be 動詞とは、「私はエンジニアです」や「私は眠たい」など、主語Sの状態を表すときに使う動詞のことだ。

また稀に、「ハサミは台所にある」のように、主語Sの存在を表すときにも be 動詞が使われる。

ここでは、英文法(語順のルール)の基礎である文型と関連付けながら、be 動詞の使い方を学んでいこう。

CONTENTS

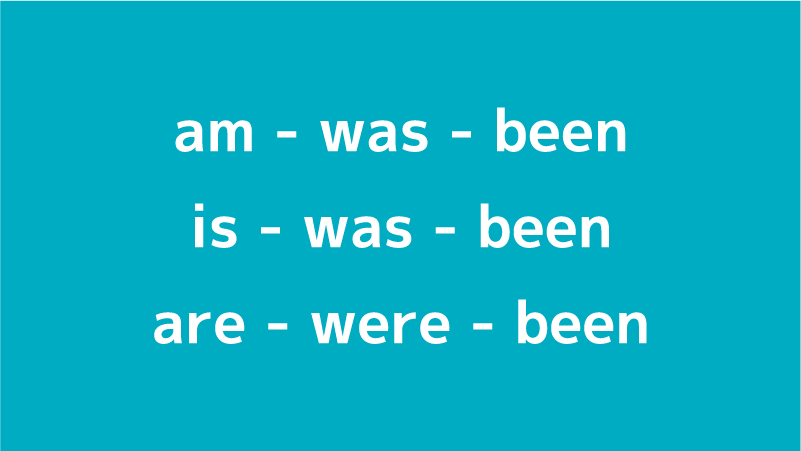

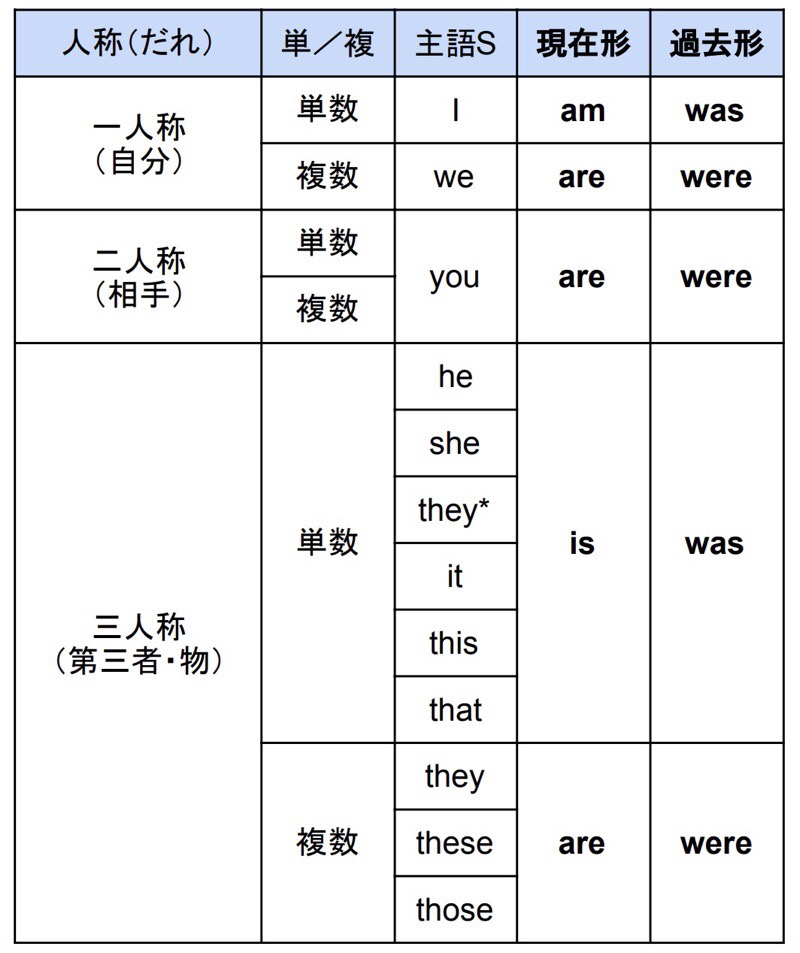

基本の確認|be 動詞の形

be 動詞は、主語や時制によって、その形が変わる。

they*:最近では「性別を分けない代名詞の単数形」として they を使うこともある。

be 動詞の後ろには「名詞」か「形容詞」を続けよう

be 動詞は、「私はエンジニアです」や「私は眠たい」など、主語Sの状態を表すときに使う動詞だ。言い方を変えるなら、「イコール関係を表す動詞」とも言える。

be 動詞の後ろには、「名詞」または「形容詞」を続けるようにしよう。

(私はシリコンバレーのエンジニアです。)

(眠たくて何も考えられない。)

(あなたは魅力的な女性です。)

(素晴らしい夫がいてとても幸せですね。)

(彼らは働き者だ。)

(この料理はとても美味しい。)

be 動詞が作るのは第2文型(SVC)

ちなみに、こうした be 動詞の後ろに続く言葉(主語とイコール関係の言葉)は、補語Cと呼ばれている。

( I = an engineer )

主語S:I

動詞V:am

補語C:an engineer

be 動詞は第2文型(SVC)を作る動詞の代表なので、しっかり押さえておこう。

be 動詞を使った疑問文

疑問文では、be 動詞と主語Sの順番を入れ替えよう。

(疲れてるみたいだけど、大丈夫?)

(これってあなたのカバン?)

be 動詞を使った否定文

否定文では、be 動詞の後ろに not を置こう。

(彼は間違っていなかった。)

(私は事務作業が苦手です。)

発展|存在を表す be 動詞(ある・いる・存在する)

なお、be 動詞は第2文型(SVC)を作ることが多いが、場合によっては、第1文型(SV)を作ることもある。そのときの be 動詞は「ある・いる・存在する」という意味だ。

(私は明日、そこにいます。)

(彼女はビーチにいた。)

(ハサミなら冷蔵庫の隣の引き出しにあるよ。)

さいごに|文型を意識しながら英文法を学ぼう

ここでは、be 動詞の基本的な形や使い方を学んだ。

・第2文型(SVC)を作る

・イコール関係を表す

・「名詞」または「形容詞」を続ける

・第1文型(SV)を作る

・「ある、いる、存在する」という意味

このように、文型(語順のパターン)と関連付けながら、知識を整理しておこう。そうすることで、読解力や表現力の土台として、文法力(語順の観察力)を磨いていくことができる。