仮定法過去の本当の使い方|would と could の違いもこれでスッキリ

仮定法過去とは、現在の事実に反することを表す動詞Vのことで、if 節では動詞の過去形( did や were など)を、主節では would や could を使うのが一般的だ。

ここでは、「助動詞の過去形を使う理由」や「 would と could の違い」なども踏まえながら、仮定法過去の特徴と使い方を学んでいこう。

CONTENTS

基本の確認|仮定法とは?

仮定法過去をマスターするために、まずは「仮定法」という言葉の定義をしっかり押さえておこう。

※「仮定法と if は違う」ということがわかっていれば、次の「仮定法過去の形」に進んでも大丈夫だ。

仮定法(仮定法過去と仮定法過去完了)はその字面から、「仮定を表す表現方法( if を使った文)」のことだと思われがちだが、文法的には「事実に反することを表す動詞V」のことだ。

(もし時間があれば、歴史の本をもっと読むのに。)

仮定法:had と would read

(お腹が空いているなら、サンドウィッチを作るよ。)

※この英文に仮定法はない。

仮定法過去を正しく理解するためにも、「仮定法と if は違う」というところをしっかり押さえておこう。

仮定法過去と仮定法過去完了の違い

なお、仮定法には(主に)仮定法過去と仮定法過去完了があるが、違いは「いつのことを表しているか」だ。

If you were free today, I would ask you to go to dinner.

(もし今日あなたが暇なら、夕食に誘うのに。)

※ if 節の中の動詞の形( were )から「仮定法過去」と名付けられてはいるが、would ask も仮定法過去だ。

If you had been free yesterday, I would have asked you to go to dinner.

(もし昨日あなたが暇だったなら、夕食に誘ったのに。)

※ if 節の中の動詞の形( had been )から「仮定法過去完了」と名付けられてはいるが、would have asked も仮定法過去完了だ。

仮定法過去完了について、詳しくは以下のページで学んでおこう。

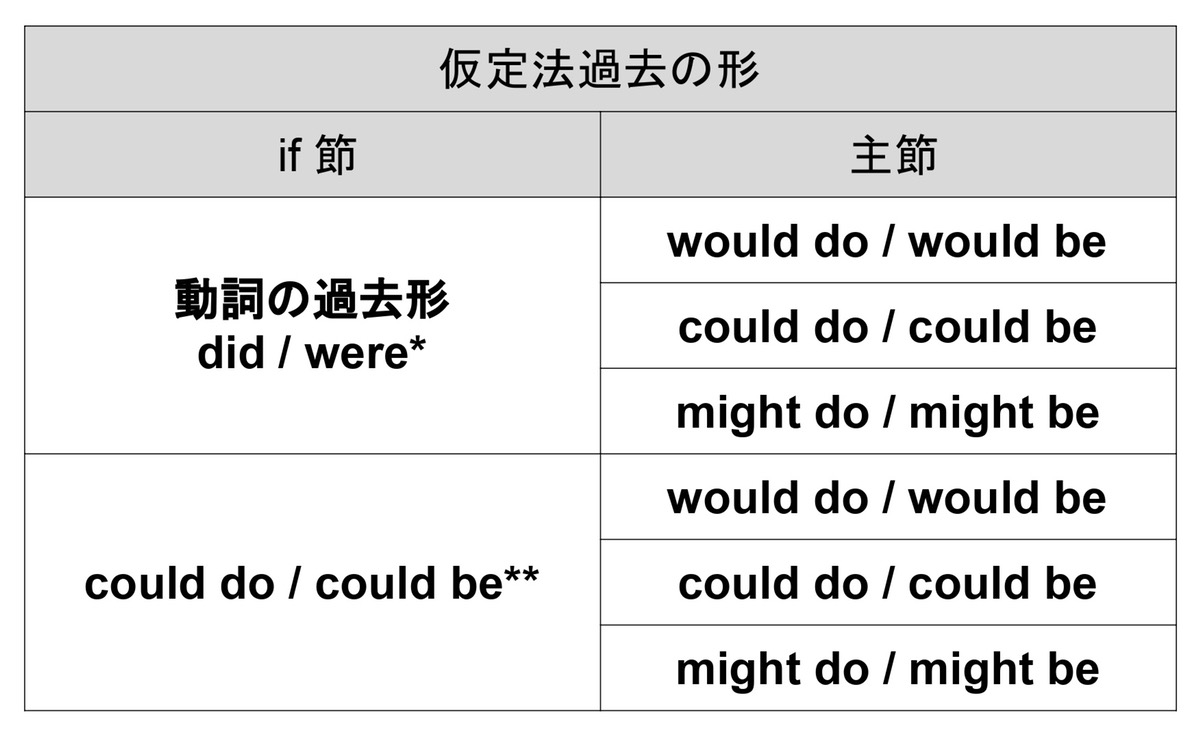

仮定法過去の形

仮定法過去は「助動詞 + 動詞の原形」という形が骨組みの表現で、if 節の中では would は省略される(その場合は did や were を使う)という特徴がある。

* if 節の中の仮定法過去では、単数の主語Sに対しても were を使う。was を使うと砕けた印象になる。

** if 節の中で省略されるのは推量を表す would(〜だろう)だけなので、if 節で “could do” や “could be” という形を使うことはある。

なお、would が省略される理由については、後半の「補足|なぜ if 節では did や were なのか?」で詳しく解説するので、興味があればそちらを参考にしよう。

助動詞を過去形にする理由

仮定法過去で助動詞の過去形( would, could, might )やそれに相当する did や were を使うのは、現実との距離感を表すため(事実に反するということを表すため)だ。

私たちは、能力を表す can(〜できる)の影響で、助動詞の過去形は「過去のこと」を表すと思ってしまいがちだ。

確かに「過去のこと」を表している

He could swim fast when young.

(彼は若いとき、速く泳げた。)

ただ、これはむしろ一種の例外で、多くの助動詞(推量の意味を持つ助動詞)の場合、その過去形は「現実との距離感」を表すことになる。

「現実との距離感」を表す

例:shall の過去形 should

You should take care of your health.

健康に気を付けた方がいいよ。(健康に気を付けるべきだ。)

※過去形の should は「過去のこと」を表しているのではなく、現実(健康に気を付けていない状態)と想像(健康に気を付けている状態)に大きな距離があることを表している。

こうした should と同じように、仮定法過去では「現実と距離がある(事実に反する)」ということを表すために、助動詞の過去形が使われる。

would は推量の will の過去形

助動詞の will は未来(〜するだろう)を表すというイメージが強いが、仮定法で使う would は推量を表す will(きっと〜だろう)の過去形だ。

The person knocking on the door will be John.

(ドアをノックしているのはきっとジョンだよ。)

※ここでの will は未来のことではなく、「現在のことに対する推量」を表している。

仮定法過去が「現在の事実に反すること」を表すのは、こうした「現在のことに対する推量」を表す will(きっと〜だろう)の過去形 would が使われているからだ。

※繰り返しになるが、if 節の中では would が省略されて did や were になる(後述)。

would, could, might の違い

なお、主節の仮定法過去で would, could, might のどれを使うのかは、可能(〜できる)のニュアンスを持たせたいかどうかで判断しよう。

could:〜できる(可能)+だろう(推量)

might:〜かもしれない(弱い推量)

具体的には、この後の例文で確認するのが良さそうだ。

仮定法過去を使った例文

文脈的には、仮定法過去は、願望や後悔、提案や批判などの気持ちを表す表現だ。

これまでに学んだ、

・仮定法過去は「現在の事実に反すること」を表す動詞V

・助動詞の過去形は「事実に反する」ということを表す

というポイントを押さえながら、仮定法過去を使った例文に触れていこう。

would do / would be の例文

(もし時間があれば、歴史の本をもっと読むのに。)

(あなたが上司なら、この状況をどう扱いますか?)

(私なら、丸く収めるために謝るだろう。)

could do / could be の例文

(お金がたくさんあれば、新しい家を買えるのになあ。)

(もしも今日晴れていれば、公園にピクニックに行けるのに。)

(もしも私が歌手なら、あなたのために歌を書けるのに。)

might do / might be の例文

would(〜だろう)の代わりに might(〜かもしれない)を使うと、やや確信度が下がる印象になる。

(もっと注意深ければ、彼は細かなことに気付くかもしれない。)

(彼女がここにいたら、その問題について違った意見を述べるかもしれない。)

(もし違う国に住んでいたら、もっと簡単に新しい言語を習得できるかもしれないのに。)

I wish ... の例文

I wish(〜だったらなあ)は仮定法と一緒に使う表現で、文法的には、他動詞 wish(を願う)が that 節を目的語Oに取った形だ。

仮定法で would が省略されるのは、基本的には if 節の中だけだが、I wish(〜だったらなあ)はニュアンスとしては条件だけを述べたようなものなので、if 節のときと同様に would は省略される。( could は省略されずに残る。)

海の近くに住んでいればなあ。

(そうしたら、例えば、毎朝散歩できるのに。)

鍵を置いた場所を思い出せたらなあ。

(そうしたら、例えば、すぐに出かけられるのに。)

as if の例文

as if(まるで〜するかのように)は接続詞の as と if が連続した表現だが、便宜上、大きな接続詞だと見なせるものだ。仮定法過去と一緒に使うことも多いので、確認しておこう。

(彼女はまるで彼のガールフレンドかのように話をする。)

(あなたはまるで答えを知っているかのように質問に答えた。)

仮定法過去の否定文の例文

仮定法過去を否定文で使うときには、“did not / were not” や “would not / could not” という語順にしよう。

(辛いものが嫌いじゃなければ、あなたをアジア料理に誘うのに。)

(私が高いところが怖くなければ、あなたと一緒にジェットコースターを楽しめるのに。)

(もし私があなたのボーイフレンドなら、あなたをそんな風に雑に扱ったりしないよ。)

if の省略について

なお、仮定法を使っている場合、書き言葉では if が省略されることもあるが、その際には倒置が起こる(疑問文の語順になる)。

↓ if が省略されると……

Were I a singer, I could write songs for you.

疑問文でもないのに倒置が起こっている場合には「 if の省略」の可能性があるので、知っておこう。

補足|なぜ if 節では did や were なのか?

これまでにも学んだように、if 節の仮定法では would(〜だろう)が省略される。これは、if の後ろが推量(話し手が思っていること)を表すのは当たり前で、わざわざ推量を表す would を使う必要がないからだ。

ただ、would を省略するだけだと、仮定法の本質である「事実に反する」というニュアンスを表せなくなってしまう。(助動詞の過去形には「現実との距離感」を表す役割がある。)

そこで if 節では、would の後ろの動詞( do や be )が代わりに過去形( did や were )に変化して、現実と距離がある(事実に反する)ということを表してくれているわけだ。

If I would have the time, I would read more books on history.

↓ would が省略されて……

If I have the time, I would read more books on history.

↓「現実との距離感」を表すために have が過去形になって……

If I had the time, I would read more books on history.

If I would be a singer, I could write songs for you.

↓ would が省略されて……

If I be a singer, I could write songs for you.

↓「現実との距離感」を表すために be が過去形になって……

If I were a singer, I could write songs for you.

if 節の中の動詞の過去形( did や were )の正体は、主節の仮定法過去と同じ “would do” や “would be” だということを押さえておこう。

さいごに|助動詞を過去形にすると「現実との距離」が生まれる

ここでは、助動詞を過去形にすると「現実との距離」が生まれるというところに注目して、仮定法過去の特徴と使い方を学んだ。

また、仮定法をさらに定着させたい場合には、当サイトの無料授業「暗記のいらない英文法(全31回)」もお役に立てると思うので、あなたの副教材として活用してもらえると幸いだ。

オススメの関連記事